|

|

|

|

Dal dramma al Nobel di Antonio Stanca

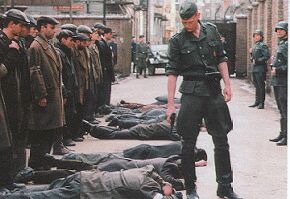

Come gli immediati precursori anche Kertész persegue, nelle opere, valori semplicemente umani e come quelli li rappresenta in modo che acquistino una valenza superiore ad ogni altro e risultino unici, centrali. A tal fine lo scrittore ungherese, autore anche di saggi e poesie, ripercorre, nei romanzi, le proprie esperienze. Nato nel 1929 a Budapest da genitori ebrei, nel 1944, a meno di quindici anni, viene deportato nel campo di concentramento di Auschwitz e poi in quello di Buchenwald dove, nel 1945, viene liberato. Rientrato, nel 1948, a Budapest lavora presso il quotidiano "Vilagossag" dal quale sarà licenziato nel 1951 quando il giornale diverrà un organo del partito comunista. Kertész tornerà, quindi, ad essere perseguitato e per poter vivere presterà servizio militare, comporrà pezzi teatrali, svolgerà attività di traduttore ed intanto attenderà alla composizione del suo primo romanzo "Essere senza destino". Questo vedrà la luce nel 1975 ma la sua diffusione verrà a lungo ostacolata dalle autorità e solo ai tempi del disgelo, del crollo del Muro di Berlino lo scrittore potrà vedere riconosciuto il proprio lavoro. In Italia il romanzo sarà pubblicato da Feltrinelli nel 1999 quando Kertész aveva prodotto altri due, "Fiasko"(1988) e "Kaddish per un bambino mai nato"(1990). Insieme al primo costituiscono una trilogia ispirata all’autore dalla sua vita. In "Essere senza destino"(Premio Flaiano 2001) Kertész ricostruisce, in uno stile scorrevole improntato a semplicità e chiarezza, la vicenda della propria deportazione e liberazione. Era adolescente quando ciò avvenne e quel che distingue l’opera dell’ungherese dalle moltissime altre comparse sull’argomento è lo stato d’animo del protagonista Gyurka, nel quale l’autore s’immedesima. Gyurka è un ragazzo che vive di entusiasmi, di aspirazioni, che dall’ambiente si sente ridotto, limitato e questo ostacolo rimuove attribuendo a quanto lo circonda, persone e cose, aspetti, qualità, significati estesi e validi solo per lui. Gli succederà, pertanto, di non capire cosa sta avvenendo sia al momento dell’arresto sia ai primi tempi ad Auschwitz: i militari che lo deportano lo affascinano per l’eleganza delle divise, il rigore del portamento, il treno che lo conduce gli procura l’emozionante sensazione di aver intrapreso un viaggio. Dovranno giungere altri giorni, Gyurka dovrà provare sofferenza, dolore e dovrà veder soffrire gli altri deportati perché acquisti coscienza di quanto sta accadendo, dei luoghi dove si trova, perché sappia di essere un condannato. Ma quando questo avverrà si sarà tanto adattato alla situazione da non considerarla un dramma ma un aspetto abituale della propria e di tante altre vite in quel posto. Accettare di dover soltanto soffrire, di non poter contare su nessuna soluzione del problema, riconoscere che altra realtà non è possibile significa far rientrare il dolore nella propria vita, ritenerlo un elemento naturale di questa, procurargli una giustificazione, intenderlo come il proprio destino, significa saper vivere solo di dolore. Sarà un processo graduale quello che porterà Gyurka a questa acquisizione come graduale sarà l’aggravarsi delle pene che dovrà sopportare e a cui dovrà assistere. Sarà come convincersi dell’idea d’essere affetto da una malattia che avanza sempre più e di dover vivere con questa preparandosi alle atrocità, agli orrori che potrà comportare e facendoli rientrare nella serie infinita dei casi della vita. Tanto può l’uomo, mostra Kertész nel suo romanzo, fino a tanto possono giungere le sue capacità: vincere il male accogliendolo, adattandovisi. E’ un messaggio che supera i limiti del pensiero e dell’azione, del tempo e dello spazio, che vale per ogni umanità, antica o moderna, per ogni situazione, individuale o collettiva: vivere nel dolore vuol dire credere nella vita, non voler rinunciare ad essa, sacrificarsi per essa in umiltà, in silenzio, vuol dire cercare di salvarla qualunque sia la condizione richiesta. C’è religione, filosofia, pedagogia, letteratura in quanto scritto da Kertész ma c’è soprattutto umanità, un’umanità assurta a livello d’arte, a significati infiniti perché dimostratasi capace di risorse infinite. |

La pagina

- Educazione&Scuola©

Nell’attuale

ambito letterario ci sono autori dei quali si sa, si dice, si scrive

poco o niente perché le loro opere sono occultate, sommerse dalla

straripante presenza di tante altre più adatte ai gusti di un

pubblico non disposto a letture impegnate ed incline ad accogliere

forme espressive che sanno di comunicazione immediata e trame che

soddisfano il suo bisogno di spettacolarità. Sono aspetti questi

della diffusa cultura di massa ai quali ormai anche molta letteratura

ha ceduto per non rimanere esclusa dal contesto. Di tale pericolo,

tuttavia, alcuni autori non si curano e, a costo di rinunciare alla

popolarità, continuano a produrre secondo criteri completamente

diversi da quelli in vigore. Saranno ignorati, s’è detto, dal

grosso pubblico oppure succederà che all’improvviso questo li

scopra, che una circostanza particolare favorisca la loro conoscenza

trasformandola in una rivelazione, in una scoperta. Negli ultimi anni

l’assegnazione del Nobel per la letteratura ha rappresentato una tra

le più importanti di queste circostanze: nel 2000 il cinese Gao

Xingjin, nel 2001 l’ indiano Vidiahar Surajpasad Naipaul, quest’anno

il settantatreenne ungherese Imre Kertész sono stati gli autori che

il Nobel ha riscattato da un lungo periodo di silenzio e rivelato ad

un mondo ed un pubblico che per letteratura intendono ormai uno dei

tanti intrattenimenti profusi dalle migliaia di scrittori esistenti. L’evento

è determinante perché mostra ancora presente una produzione

letteraria non guastata dai tempi ed ancora attiva, presso la critica,

la volontà di un suo riconoscimento.

Nell’attuale

ambito letterario ci sono autori dei quali si sa, si dice, si scrive

poco o niente perché le loro opere sono occultate, sommerse dalla

straripante presenza di tante altre più adatte ai gusti di un

pubblico non disposto a letture impegnate ed incline ad accogliere

forme espressive che sanno di comunicazione immediata e trame che

soddisfano il suo bisogno di spettacolarità. Sono aspetti questi

della diffusa cultura di massa ai quali ormai anche molta letteratura

ha ceduto per non rimanere esclusa dal contesto. Di tale pericolo,

tuttavia, alcuni autori non si curano e, a costo di rinunciare alla

popolarità, continuano a produrre secondo criteri completamente

diversi da quelli in vigore. Saranno ignorati, s’è detto, dal

grosso pubblico oppure succederà che all’improvviso questo li

scopra, che una circostanza particolare favorisca la loro conoscenza

trasformandola in una rivelazione, in una scoperta. Negli ultimi anni

l’assegnazione del Nobel per la letteratura ha rappresentato una tra

le più importanti di queste circostanze: nel 2000 il cinese Gao

Xingjin, nel 2001 l’ indiano Vidiahar Surajpasad Naipaul, quest’anno

il settantatreenne ungherese Imre Kertész sono stati gli autori che

il Nobel ha riscattato da un lungo periodo di silenzio e rivelato ad

un mondo ed un pubblico che per letteratura intendono ormai uno dei

tanti intrattenimenti profusi dalle migliaia di scrittori esistenti. L’evento

è determinante perché mostra ancora presente una produzione

letteraria non guastata dai tempi ed ancora attiva, presso la critica,

la volontà di un suo riconoscimento.