|

|

|

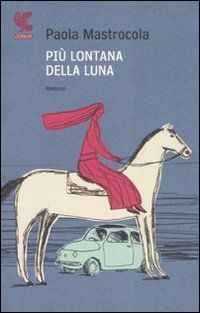

Come capire e penetrare la realtà assumendo da essa una distanza surreale e fiabesca? Come vivere una vita emotivamente più ricca e intensa evadendo dalle imposizioni tiranniche che la quotidianità costringe a considerare come prioritarie? Come innamorarsi della poesia stando lontano da qualsiasi Accademia? Come elaborare un punto di vista “politico” sulla realtà, tenendo a debita distanza, vacui bizantinismi, fanatismi ideologici e rigidità dottrinarie? Come rincorrere la pienezza dell’amore, coglierne la poesia, e al tempo stesso imparare a sopportare la quotidianità delle relazioni affettive, il suo volto grigio fatto di abitudini e di inevitabili monotonie? Queste domande mi sono venute in mente dopo la lettura dell’ultimo libro di Paola Mastrocola, Più lontana della luna, Edizioni GUANDA. L’autrice, con stile ironico e trasognato, attraversato da lampi di realismo e di cronaca, racconta la storia di Lidia, giovane ragazza di Stupinigi, in provincia di Torino, figlia di un operaio FIAT e di una verduraia, che rinuncia, dopo le scuole medie, a proseguire gli studi, scegliendo, o meglio essendo costretta a scegliere dall’indigenza materiale del contesto sociale e familiare, di aiutare la madre a vendere la frutta al mercato. Ma, come talvolta accade nella vita delle persone, sopraggiunge l’evento, il fulmine che squarcia la piatta abitudine degli uomini a considerare le proprie vite come rotelle di un ciclo naturale fatalmente ripetitivo. Nel caso di Lidia, il suo personale kairòs, destinato a sconvolgerle la vita, facendo irrompere in essa la novità di un altro orizzonte, visionariamente distante dai progetti piccolo-borghesi che una famiglia in cerca di riscatto sociale aveva fatto per lei, prende le fattezze di in venditore di enciclopedie che, nell’Italia degli anni ’70, erano tra gli strumenti della formazioni dei giovani. Lidia si tufferà nella lettura di questa nuova compagna delle sue tristi serate familiari, chiusa nel bagno, mentre il padre guarda il telegiornale e la madre sfaccenda ancora per casa. Delle varie voci dell’enciclopedia, piombata in casa come un meteorite, Lidia capirà poco o nulla ma rimarrà incantata dal potere affabulatorio e visionario della poesia, capace di trascinare in un altrove fatto di miraggi, di levità fiabesca, di dimensioni surreali. Da quel momento Lidia si innamorerà di un sogno, quello cioè di coltivare l’amore da lontano, di cui aveva letto a proposito di Bernart de Ventadorn, trovatore provenzale del XII secolo. In un primo momento, la protagonista del romanzo tenterà di trovare conferma della fascinazione della poesia nelle sue poche amiche; ma queste o stavano per essere investite e risucchiate dall’invadenza totalizzante della ragione politica (siamo negli anni ’70) o erano del tutto estranee alla seduzione della parola poetica. Ciò spingerà Lidia ad un gesto estremo: fuggire dalla mediocrità di una vita fatta di abitudini granitiche e sfidare il mondo alla ricerca dell’ideale trovatorico dell’amore da lontano. Di qui una serie di avventure, di incontri, di amori sempre troppo realistici per sperare di avvicinarsi a quella misura metafisica di compimento sentimentale testimoniato dalla poesia trovatorica. Finchè l’incontro con un illusionista spezzerà il cerchio incantato delle aspirazioni. Il romanzo della Mastrocola si regge su una grande intuizione: che cioè “è solo quando ti stacchi e vai indietro una decina di metri, che vedi le storture, gli errori, le proporzioni sballate”. Solo, cioè, se si è in grado si assumere distanza dalla realtà, congedandosi dagli imperativi improbabili e volgari a cui esse ci costringe, si è in grado di riconoscere l’altro e di riconoscerci. In questa prospettiva, la cultura e la poesia, non importa in qual modo acquisite, possono avere una grande funzione perché, sollevandoci dalle urgenze utilitaristiche a cui la vita ci costringe, ci consentono di guardarla veramente in faccia scoprendone la ricchezza e il valore. Molto belle, a questo riguardo, le pagine delicatamente dissacratorie delle mitologie degli anni ’70, dell’antropologia iperpoliticista allora in voga, che portava a ritenere l’arte e la poesia un detrito piccolo-borghese di cui l’homo novus avrebbe dovuto velocemente liberarsi. Il clima di quegli anni è ricostruito, senza alcun intento veristico, con pennellate precise e impressionistiche che, però, restituiscono, a fronte delle ritornanti retoriche sulla “meglio gioventù”, la complessità di un tempo in cui una parte delle giovani generazioni decise di dedicarsi ad altro mentre molti eleggevano l’impegno politico a misura di ogni agire e di qualsivoglia essere. Un appunto, infine, va mosso però alla Mastrocola. Dalla lettura del testo si avverte – ed era una sensazione già percepita con Una barca nel bosco – una disarmonia tra l’idea di fondo da cui trae spunto il romanzo e la forma che assume la trama, spesso sfilacciata, e in cui la sovrapposizione dei registri stilistici non sempre restituisce la cifra del progetto messo in opera. In termini più brutali è come se alla Mastrocola non sempre riuscisse la fusione tra la sensibilità fiabesca e visionaria e l’occhio critico nei confronti della storia e del presente, che risultano giustapposti piuttosto che mediati da scelte formali adeguate. |

La pagina

- Educazione&Scuola©

Come

vedere le cose meglio, standosene lontani e appartati?

Come

vedere le cose meglio, standosene lontani e appartati?